BLOG

工務ブログ

2025.08.22

深谷

【豆知識】地縄と数学の関係性

こんにちは!

シンプル工務店 現場監督の深谷です。

今回は、地縄と三平方(ピタゴラス)の

定理の関係をわかりやすく解説していきます!

家を建てるとき、

最初に敷地に縄を張って

建物の位置を示す作業を

「地縄張り」といいます。

更地に白い縄がピンと張られているのを

見たことがある人も多いでしょう。

あれが「ここに家が建ちますよ」という

最初の目印になるんです。

でも実は、この地縄張り、

ただ縄を張ればいいわけではありません。

建物の四隅を正確に直角で出さなければ、

家全体が歪んでしまうんです。

そこで登場するのが、

中学で習った“三平方(ピタゴラス)の定理”

あの公式が、

現場では意外なほど役立つんですよ。

三平方(ピタゴラス)の定理とは?

おさらいをすると、

三平方の定理は「直角三角形の辺の関係」

を表したもの。

公式で言えば、

a² + b² = c²

c=√(a² + b²)

aとbが直角をはさむ2辺、

cが斜辺(対角の辺)です。

中学のときは「何の役に立つんだろう?」

と思った人も多いかもしれませんが、

建築の世界では意外に活用します。

地縄張りで一番大切なのは

「正確な直角を作ること」

もし直角がズレたまま縄を張ってしまうと、

基礎工事の型枠が曲がり、

そのまま家全体が斜めに…。

そんなことになったら大問題です。

そこで三平方の定理の出番。

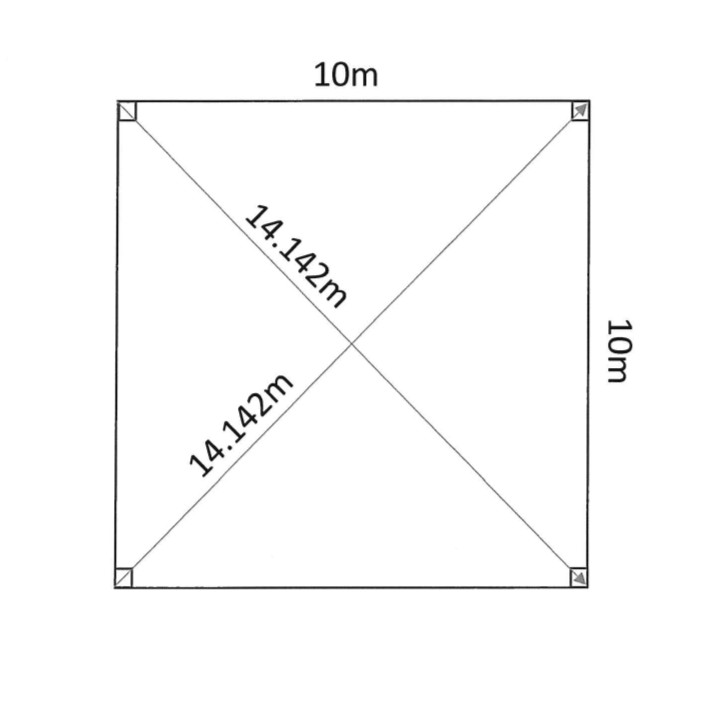

例えば、

1辺が10mの建物があった とします。

対角の辺の長さをしりたいので、

公式にあてはまると、

対角の辺の長さ=√(10² + 10²)

=14.142(14m14㎝2m)

となります。

つまり、10mの対角の辺が、

14.142(14m14㎝2m)であれば、

建物が直角である事を意味しています。

なぜ重要なのか?

「ちょっとズレてても、

建てちゃえば分からないんじゃない?」

と思うかもしれません。

でも実際には、ほんの数センチの歪みが、

後々の工事に大きな影響を与えます。

- 壁がまっすぐ立たない

- 屋根や床が斜めになる

- 仕上がりで隙間や不具合が出る

こうした問題を未然に防ぐために、

最初の地縄の精度がとても大切なんです。

地縄張りは、家づくりの第一歩。

ここで正確な直角を出すために、

三平方の定理が活躍します。

中学で習った公式が、

こんなところで役に立つなんて

面白いですよね。

次に現場を見かけたら、

「あ、あの直角は

三平方の定理で出してるのかも」

と思ってみると、

ちょっと建築が身近に感じられるはずです。

それでは、また!

深谷